(四)教义张力:与其他修行法门的辩证关系

1、与弥陀净土信仰呈现竞争性共存:

从历代石窟中弥勒与阿弥陀佛塑像的对比可以看出,北魏至隋:弥勒信仰处于鼎盛期;唐代转折:弥陀信仰强势崛起,弥勒信仰式微;宋元以降,弥陀的信仰居于垄断地位,而弥勒信仰趋于民俗化。道绰《安乐集》评判弥勒净土“须修定慧”,不如弥陀法门“易行”,反映中古之后佛教的平民化转向。

唐代弥勒与弥陀石窟造像比例的逆转表:

石窟 | 初唐弥勒占比 | 盛唐弥陀占比 |

龙门石窟 | 35% | 62% |

敦煌莫高窟 | 28% | 67% |

数据来源:敦煌研究院《敦煌石窟内容总录》、龙门石窟研究所《龙门造像统计》。

弥勒信仰与弥陀信仰对比表:

维度 | 弥勒信仰 | 弥陀信仰(净土宗) |

时空指向 | 未来人间净土(娑婆世界转化) | 西方极乐世界(超越性他方佛土) |

修行门槛 | 需修习禅定、慈心三昧 | 十念往生(称名念佛) |

终极目标 | 参与龙华授记成佛(自主性修行) | 永住极乐不退转(依赖性救赎) |

社会基础 | 士族知识分子(魏晋-隋唐) | 庶民阶层(唐宋以降) |

哲学基础 | 唯识学“转识成智” | 他力本愿“佛力加持” |

历史功能 | 政治变革的宗教动员(如红巾军) | 民间苦难的精神慰藉 |

艺术表达 | 交脚菩萨→布袋和尚的世俗化转型 | 西方净土经变图的庄严圣域描绘 |

现代转型 | 人间佛教的社会实践(慈济、环保) | 临终关怀与心理疏导 |

2、与密教即身成佛的教理融摄:唐代不空译《慈氏菩萨略修瑜伽念诵法》,将弥勒纳入密教本尊体系,承诺“现世证悉地”。日本真言宗空海提出“弥勒即大日”说,试图调和显密分歧,但遭天台宗最澄“混淆判教”之讥。

3、伦理内核:慈悲实践与社会重建

A三品往生中的道德判定:上品往生者需践行“慈心不杀、具足众戒”;中品往生要求“饭食沙门、起立塔像”;下品往生仅需“合掌称名”,体现阶层适应性。

新疆克孜尔石窟38窟壁画中,商人供养弥勒像获救题材,反映了弥勒信仰对丝路商旅的道德规训作用。

B农耕文明的精神投射:《弥勒下生经》描绘“一种七收”“树上生衣”的理想国,实为干旱区农耕民族对丰饶社会的集体想象。

宋代《鸡肋编》载,两浙农民在弥勒诞日举行“祈田蚕”仪式,将农业丰收与信仰实践深度绑定。

4、现代诠释:核心教义的解构与重生

近代太虚大师推行人间佛教改革,将兜率净土重新诠释为“人间净化运动”,主张“今生成就慈心三昧,即为弥勒眷属”。他于1924年在武昌佛学院成立“慈宗学会”,推动弥勒信仰与现代教育结合。

近代学者更将弥勒信仰与生态哲学相结合。台湾学者江灿腾将“一种七收”解读为生态循环经济原型,赋予传统教义可持续发展内涵。日本创价学会发起“弥勒生态林”项目,实践“净土建设即环境保护”理念。

由上可见,弥勒核心教义绝非静态教条,而是始终在神圣与世俗、个体解脱与社会关怀之间保持张力,体现了动态演进的教义生命力。弥勒信仰的从印度瑜伽行派的唯识理路,到当代生态佛教的实践转向,其教义内核的每一次重构,都印证了佛教“应机说法”的智慧。在末世焦虑与文明危机交织的今天,弥勒信仰提供的不仅是彼岸承诺,更是建设人间净土的实践哲学。

(五)伪经涌动:民间信仰的文本实验

1、伪经生产的动力机制

社会动荡,民不聊生,催生末世焦虑:五胡乱华时期出现的《弥勒三会记》,宣称“弥勒提前降世救劫”,契合民众对现实苦难的逃避心理和对美好生活的憧憬。

2、谶纬传统对经典的渗透

《弥勒下生经》原本模糊的降世时间,在伪经《佛说弥勒来时经》中被具象为“甲子年洪水后”,嫁接汉代谶纬学的甲子灾变说。

唐代敦煌写本P.3117号《推背图》第44象“乾坤再造在角亢,始信天师非虚诳。”(角亢即东方青龙,暗指弥勒出自东土),谶诗末句“始信天师非虚诳”中“天师”实指弥勒,敦煌S.2659号《弥勒下生经》有“弥勒天师降阎浮”用语,体现民间将弥勒预言术数化的倾向。

3、视觉文本的跨媒介重构

云冈第17窟明窗侧壁的“弥勒授记”浮雕(公元5世纪),将经典中佛陀为弥勒摸顶的情节,转化为鲜卑服饰的供养人形象,实现文本的族群身份重置。

宋代山西应县木塔发现的《弥勒上生经变》绢画,添加“汉式楼阁”“士人听法”等场景,使印度神话空间转化为士大夫的精神桃源。

4、总结:翻译作为文化再生产的枢纽,丝路传译并非简单的语言转换,而是文明基因的重组工程。汉地弥勒经典的演变轨迹呈现如下三种形态:

选择性接受:中土知识精英过滤掉印度经典的轮回宿命论,放大“人间净土”的现世改造精神。

创造性误读:将弥勒从印度禅修本尊重构为救世主,实为华夏“圣人救劫”传统的佛教投射。

动态平衡术:在“忠实原典”与“适应本土”之间,译者们以文本为战场,完成佛教中国化的关键一跃。

这种经典重构的“智慧”,为当今跨文化传播提供了历史镜鉴——真正的文化对话,需在尊重异质性的同时,敢于打破文本边界,孕育新的意义胚胎。

三、政教之间:南北朝至明清的弥勒信仰嬗变

弥勒信仰在中国的发展史,本质上是一部政治权力与宗教力量的博弈史。从南北朝至明清的千余年间,政权对弥勒信仰的策略经历了从神化利用到收编改造,再到高压管控的转变,而民间则不断以弥勒为旗号进行反抗,形成信仰的“双重面相”。这种动态互动,深刻映射了中国古代政教关系的复杂光谱。

(一)皇权加持:政治神学的信仰升格

1、北朝“君权神授”的弥勒化实践

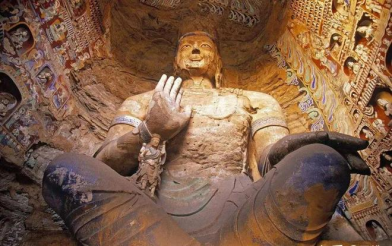

北魏文成帝复法诏书宣称“皇帝即当今如来”,云冈石窟第5窟交脚弥勒像(高17米)以帝王容貌雕凿,象征“弥勒-皇帝”身份合一。

《魏书·释老志》载,孝明帝时期“弥勒新经”被钦定为国家法会必修经典,僧官制度将弥勒信仰纳入官方祭祀体系。

▲云冈石窟第13窟交脚弥勒菩萨像

2、武周革命的神学包装

武则天授意薛怀义等伪造《大云经疏》,将“弥勒下生作女王”的预言与自身称帝绑定,洛阳龙门石窟弥勒像(今奉先寺)呈现女性化特征(丰颊细眉)。

天授元年(690年),武则天敕令两京诸州建大云寺,以弥勒为护国神祇,实现佛教信仰与政权合法性的深度捆绑。

3、明代官方信仰的世俗化收编

洪武十五年(1382年),朱元璋敕封布袋和尚为“大慈弥勒真君”,将其诞辰(正月初一)纳入国家祀典,《明会典》规定府州县学春秋致祭。

北京智化寺现存明代《诸佛菩萨圣像赞》木刻版画中,弥勒与孔子、关羽同列,体现三教合流政策下的信仰工具化。

(二)教派竞合:思想市场的权力争夺

1、宗派教义的意识形态化

玄奘创立法相宗,通过《瑜伽师地论》确立弥勒的唯识学祖师地位,贞观二十二年(648年)在玉华宫译场完成《弥勒下生成佛经》定本,并发愿死后往生兜率内院,使弥勒信仰宗派化。

净土宗善导著《观经四帖疏》,贬抑弥勒净土为“权教”,赞叹弥陀净土为“易行道”,反映中唐佛教平民化转向中的教义博弈。

2、摩尼教对弥勒信仰的借用与改造

唐代传入的摩尼教对弥勒信仰进行了一系列的借用与改造,并产生了巨大的影响:

(1)救世主形象的混合重构

摩尼教将创始人摩尼塑造为“最后的光明使者”,与弥勒“未来佛”的救世属性相似。敦煌出土《摩尼光佛教法仪略》直接称摩尼为"摩尼光佛",刻意模仿弥勒下生信仰的表述模式;吐鲁番摩尼教文书(M42)中将弥勒与摩尼并列,称二者皆为明尊派出的救赎者,形成双重救世论。

(2)末世论的时间观融合

摩尼教“三际说”中的后际(光明胜利)与弥勒降世的“龙华三会”在时间叙事上相互借鉴。福建霞浦发现的明教文献《祷雨疏》将弥勒降劫与明尊降临合并叙述。

(3)光明宇宙观的注入

传统弥勒信仰侧重净土接引,而受摩尼教影响的变体则强调“光明净化”。高昌回鹘时期的《弥勒会见记》剧本中,弥勒被赋予“持光明宝”的特征,明显吸收摩尼教符号。

(4)二元对抗元素的加入

正常弥勒信仰中魔众仅作为考验存在,但宋元《弥勒下生经》变文出现“明暗二军决战”情节,显然移植自摩尼教《大力士经》的二元战争叙事。

(5)白衣斋戒的传播

摩尼教尚白传统(象征光明)被弥勒教派吸收。元代《草木子》记载:“香会着白衣,号白莲社,实摩尼之流也。”表明二者在斋戒形式上的混同。

(6)起义动员的话语整合

北宋方腊起义同时使用“明王出世”(摩尼教)和“弥勒下生”口号。南宋陆游《渭南文集》记载起义军“伪托弥勒,实奉摩尼”。

元末红巾军韩山童自称“明王”与“弥勒转世”双重身份,显示两种救世论的彻底融合。

(7)教派组织的混合

北宋白云宗受摩尼教末世论影响,以《弥勒下生经》为据,主张“弥勒应劫救世”,大观元年(1107年)被徽宗定为“邪教”,其经典《白云和尚初学记》遭焚毁。

明代罗教《苦功悟道卷》将弥勒与“无生老母”(摩尼教光明之母的变体)共同崇拜,形成新的末世论体系。

摩尼教对弥勒信仰的改造,本质上是场“救世主形象的重塑运动”,其深远影响在于:将波斯式的光明黑暗斗争论注入佛教末世观;为中国的民间反抗运动提供了神圣合法性依据;创造了欧亚大陆独特的“弥勒-明王”复合型救世主形象。

这种影响持续至明清时期的白莲教、八卦教等组织,甚至间接影响了太平天国的“上帝天国”观念,展现出宗教思想跨文化传播的惊人生命力。

3、知识精英的信仰祛魅

东晋孙绰《喻道论》以“弥勒即道”论,将佛教救世主转化为玄学本体:“夫弥勒者,非有非无,不即色身,不离色身”,消弭其人格神属性。

玄奘《大唐西域记》实地考证印度弥勒信仰源流,指出“五十六亿年”系梵语“五俱胝”(五亿)误译,破除时间预言的神秘性。

朱熹《朱子语类》斥弥勒末世论为“惑众妄言”:“天地循环自有一定之理,岂待弥勒方得澄清?”以理学天道观否定劫变思想。

王阳明《传习录》:“念念向善,即与弥勒把手同行”,将外在救世主内化为道德自觉,以心学解构救世主的超越性。

(三)社会控制:镇压与调适的双轨策略

1、法律武器的信仰规训

《唐律疏议·贼盗律》规定:“妄称弥勒下生,坐妖言罪”,最高可处绞刑。开元三年(715年)玄宗颁《禁断妖讹等敕》,专项打击打着弥勒旗号的教团。

《大明律·礼律》细化惩治条款:“凡妄称弥勒佛出世者,首犯凌迟,从者斩”,洪武二十四年(1391年)福建廖永忠案中,327人因传播“弥勒真言”被处决。

2、边疆治理的信仰工具化

乾隆三十九年(1774年)山东王伦起义后,清廷在新疆实行“以佛制回”政策,重修库车苏巴什佛寺弥勒殿,强化弥勒信仰在边疆的意识形态功能。

云南大理国时期(937-1253年)的《张胜温画卷》,将弥勒绘为王者形象,佐证政权利用信仰整合多民族社会的历史实践。

3、经济手段的隐性调控

宋代实施“度牒货币化”政策,绍兴年间(1131-1162年)每道弥勒寺院度牒售价500贯,通过经济杠杆控制教团规模。

明代实行“寺田科税”,杭州灵隐寺因弥勒殿香火旺盛,年纳田赋达白银1200两,削弱寺院经济独立性。

(四)治理困境:镇压反弹与信仰变异

1、高压政策的反噬效应

北魏永平二年(509年)冀州法庆起义提出“新佛出世,除去旧魔”口号,反映官方过度神化弥勒引发的信仰异化。

清嘉庆十八年(1813年)天理教林清攻入紫禁城事件显示,严刑峻法反而助推弥勒信仰转入地下秘密结社。

2、信仰内涵的适应性变异

元代白莲教创造“三佛应劫”体系:过去佛燃灯对应青阳劫,现在佛释迦对应红阳劫,未来佛弥勒对应白阳劫,为明清民间秘密教门提供理论模板。

晚清义和团将弥勒信仰与关帝崇拜结合,天津坛口符咒书“弥勒转世,关帝临凡”,展现信仰的本土化生存智慧。

3、结语:政教博弈中的信仰韧性

从云冈石窟的帝王化弥勒到红巾军的革命旗号,从《大云经疏》的政治谶纬到《大明律》的冰冷铁律,弥勒信仰的嬗变轨迹揭示:

权力规训的限度:政治暴力可以压制信仰形态,却无法消除精神需求,明太祖禁教反而催生《五部六册》等新型经卷。

文化基因的韧性:弥勒形象从交脚菩萨到布袋和尚的转型,证明信仰通过自我调适实现“传统的发明”。

治理智慧的启示:清代“剿抚并用”政策表明,化解信仰冲突需兼顾法治刚性(“祛邪”)与文化疏导(“扶正”),这对当代宗教治理仍具镜鉴意义。

当杭州灵隐寺的弥勒造像依然含笑面对熙攘香客,这个穿越千年的信仰符号提醒我们:真正的文明对话,不在消灭差异,而在寻找共生的智慧。

(未完待续)